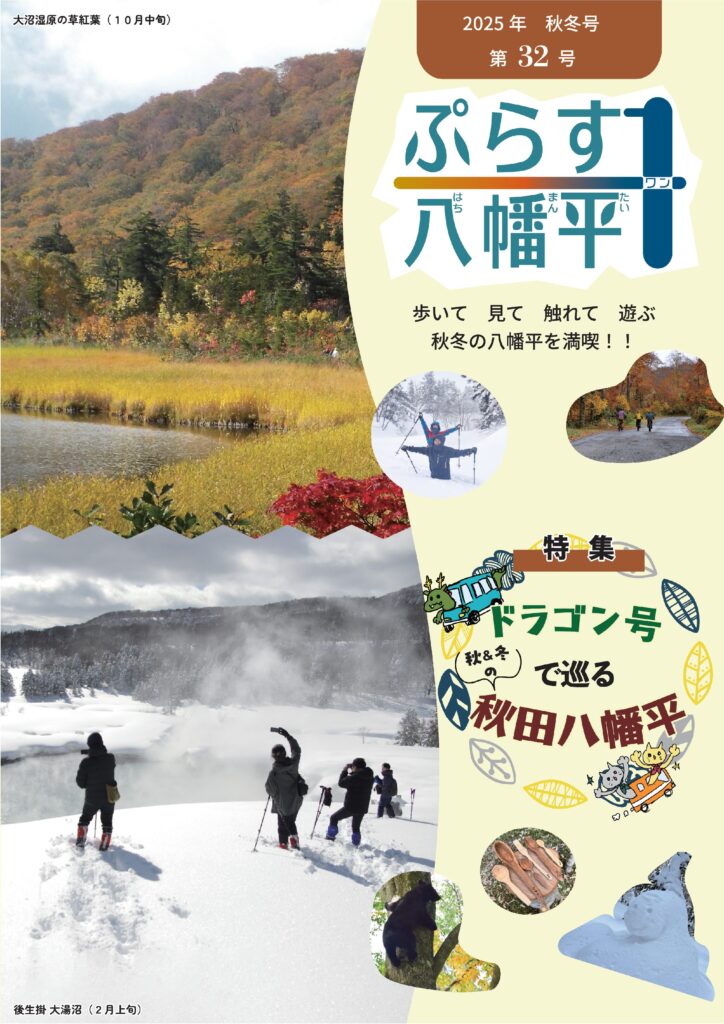

15日、山頂~八幡沼を巡回してきました。灌木類や高山植物の実が膨らみ、草葉の色も少しずつ色が変わってきていました。吹き抜ける風も快適で、山頂周辺は少しずつ秋に近づいているようです。

| 八幡沼湿原 | 石畳歩道沿い | |

| 咲き始め | エゾオヤマリンドウ | エゾオヤマリンドウ、ヤマハハコ |

| 見 頃 | シラネニンジン、ウメバチソウ、ミヤマアキノキリンソウ | ウゴアザミ、アオモリアザミ、ミヤマアキノキリンソウ、トウゲブキ、イワオトギリ、アカバナ、ウメバチソウ、ミヤマセンキュウ、イブキゼリモドキ、シラネニンジン、ミヤマコウゾリナ、トリカブト、ヨツバヒヨドリ |

| 終 盤 | タチギボウシ、シロバナトウウチソウ、ネバリノギラン | ネバリノギラン、シロバナトウウチソウ、タカネアオヤギソウ、タチギボウシ、ゴマナ |

石畳の歩道沿いで目立っているのは、アオモリアザミ、ウゴアザミなどのアザミ類。

ハリブキの実。他にもオオバタケシマランやウラジロナナカマドなど赤い実が目立つようになってきました。

メガネ沼。雪が遅くまで残るメガネ沼の斜面ではニッコウキスゲがまだ咲いています。

メガネ沼のほとりに咲くニッコウキスゲ。

八幡平山頂に到着。朝方の霧が抜け青空が広がってきました。木々の木陰で休んでいると涼しい風が吹き抜けていきます。

アオモリアザミの花にアサギマダラが蜜を吸いに来ていました。羽の白い部分にすこし青みがあり、名前の由来となっています。春に羽化すると繁殖のため北上(長距離の渡り)をすることでも知られている蝶です。

ヒョウモンチョウの仲間やアカタテハ、クジャクチョウなどいろいろな蝶や昆虫がアザミに集まっていました。

八幡沼を見下ろす展望台。八幡平らしい伸びやかな景色が広がります。

八幡沼西側斜面の草原で咲くトウゲブキ。

トウゲブキにまじって薄紫のタチギボウシがまだ咲いていました。

八幡沼湿原の木道を進みます。

湿原は少し色が変わってきました。コバイケイソウの葉が色づき、ヌマガヤの茶色い穂が伸びはじめています。

八幡沼湿原で今目立っているのは、シラネニンジンというセリ科の白花。

石畳歩道沿いに咲くミヤマセンキュウに比べるとだいぶ小さく、葉がニンジンの葉と似ています。

その他、ウメバチソウやイワショウブの赤い実を見ることができました。

八幡沼東側のキスゲ通りとよばれるポイント。ここも雪解けが遅い場所でまだタチギボウシが咲いていました。

タチギボウシの薄紫、黄茶色に色づいたコバイケイソウの葉、花が終わったニッコウキスゲの緑色の実も見えます。八幡平山頂部の湿原はすこしずつ秋の景色へと姿を変えています。

見返峠駐車場を眼下に望む石畳歩道沿い。ここも涼しい風が吹いていました。このあたりは日当たりが良いのでトリカブトの他、エゾオヤマリンドウ、ヤマハハコなども咲き始めていました。